Resumen

Propuesta para el concurso privado Espacio humano de arquitectura, paisaje y museografía para el diseño del anteproyecto de un museo al aire libre para albergar más de 300 obras del artista Mario Irarrazabal que recorren sus 54 años de creación. El proyecto busca preservar toda la obra del artista en un mismo lugar, trabajando con el paisaje en donde se emplaza y la naturaleza que lo rodea. Se pretende dar continuidad y proyección en el tiempo al patrimonio artístico del escultor, poniéndolo a disposición de la comunidad y potenciando la cultura como un bien común de alto impacto público.

Palabras clave

Equipo

Ignacio García (UMWELT)

Arturo Scheidegger (UMWELT)

Nicole Rochette, (Archipiélago)

Montserrat Castro

Begoña Uribe

Camila Bravo, (Archipiélago)

Ema Dunner (N.O.T.)

Matías Qualitz

Lucas Ormazábal (UMWELT)

Mandante

Pontificia Universidad Católica, Escuela de Arquitectura UC y Fundación Piedra Viva

Cifras

Área

2.000 m2 paisajismo y 950 m2 Arquitectura

Año

2022

“Los parques son idealizaciones de la naturaleza, pero la naturaleza de hecho no es una condición ideal”1. Por otro lado, “una habitación blanca vacía con luces sigue siendo una sumisión a lo neutral. Las obras de arte vistas en tales espacios parecen estar pasando por una especie de convalecencia estética”2. Por lo mismo, “me gusta la simplicidad de caminar, la simplicidad de las piedras”3. En donde “el terreno no es el escenario, es parte de la obra”4. De hecho, “la obra no está ubicada en un emplazamiento, es el emplazamiento”.5

1 Robert Smithson

2 Robert Smithson

3 Richard Long

4 Walter de María

5 Dennis Oppenheim

Esto no es un parque. Esto no es un museo. Esto no es un plinto. Es una puesta en escena de elementos tanto humanos como no humanos.

A través de la experiencia y las condiciones ambientales que propone, el proyecto apuesta por difuminar los límites entre paisaje, arquitectura y dispositivos museográficos. La muestra contempla no solo esculturas, sino que también ecosistemas, vistas, micro-paisajes y la actividad humana como elementos de ella.

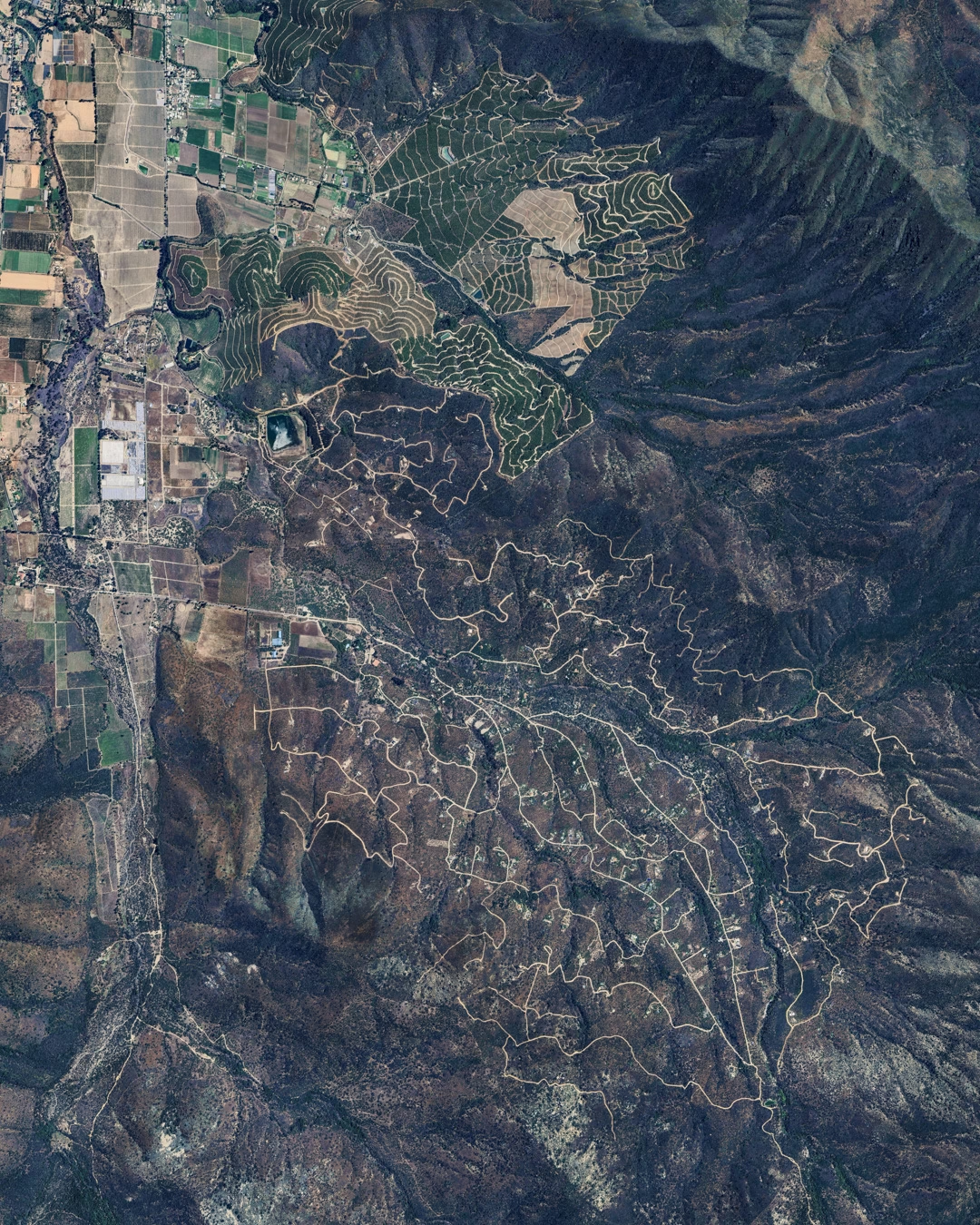

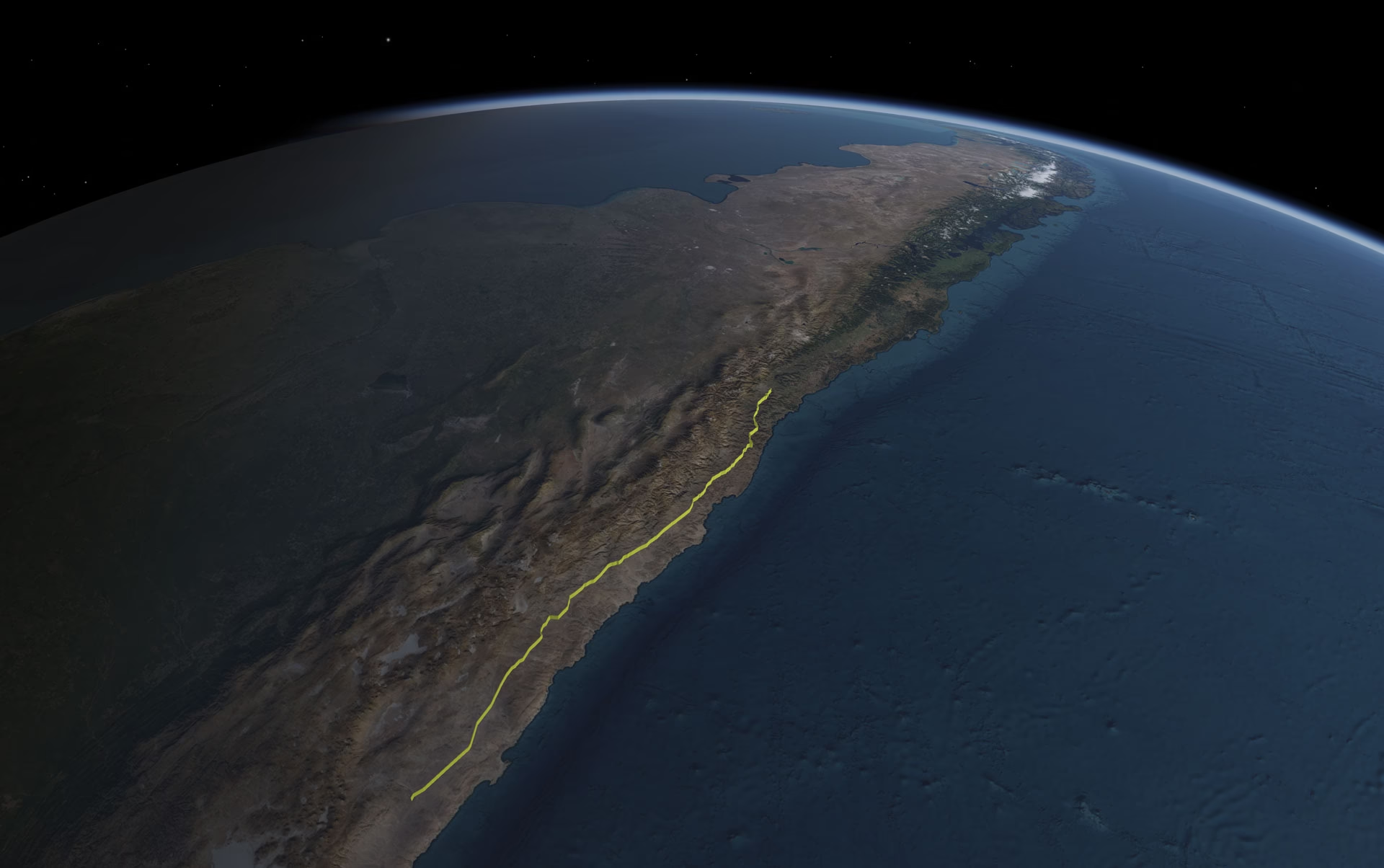

Esto permite entender la precordillera del Valle Central, no solo como un telón de fondo de la ciudad, sino que como parte integral de la misma y en donde el proyecto se plantea como un punto base de conocimiento del territorio que habitamos.

Paisaje

La estrategia de paisaje para el lote 12b propone el resguardo de zonas de laderas y quebradas de la circulación descontrolada que ha contribuido a la erosión y el deterioro del estrato vegetal.

A la escala del sitio completo, se utiliza un dispositivo compuesto por zanjas de infiltración y gaviones para impedir el paso actual en el sentido oriente-poniente. Junto a estos dispositivos, se consolidan distintos parches de restauración que reconocen las especies existentes a partir de las cuales generan asociaciones vegetales pertinentes al sitio. Considerando la escasez hídrica en la cual se encuentra el valle Central todas las especies utilizadas son nativas y algunas de ellas endémicas.

Se fortalece la continuidad de la vegetación de quebradas desde la generación de un buffer de protección que funciona como sendero de visita de acceso limitado.

Se establece un acceso vehicular y peatonal, que permite llegar hasta una zona de control desde donde se distribuyen los visitantes a la montaña o al museo. El actual camino de servicio, de tránsito vehicular esporádico, permite a los visitantes acceder a los circuitos de trekking y bicicleta de la zona alta de la ladera, haciéndole un by-pass al sector del proyecto a la vez que permite el ingreso de vehículos de servicio. El acceso peatonal al museo se plantea como un sendero accesible que atraviesa las quebradas mediante una pasarela, y que permite una primera aproximación al paisaje de quebradas.

SITUACIÓN ACTUAL

El sitio del Lote 2b es cruzado por dos quebradas con vegetación prominente, el terreno entre quebradas se encuentra

erosionado. La erosión se da principalmente por actividades antrópicas que han deteriorado la frágil vegetación de estas zonas y es agravada por lluvias que no encuentran suelos donde permear.

ZANJAS DE INFILTRACIÓN Y

GAVIONES

Se propone continuar con la estrategia de zanjas de infiltración del proyecto CAPES UC. Las zanjas se convierten en un dispositivo de diseño del paisaje con fosos de infiltración hacia las quebradas. Los gaviones se posicionan acompañando a la zanja a modo de asiento y límite.

PARCHES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Alrededor de las zanjas, se crean parches de restauración ecológica, los cuales recogerán el agua infiltrada y serán asistidos con riego proveniente del tratamiento de aguas usadas para el museo. Estos parches buscan restaurar la vegetación que una vez existió en la quebrada.

REORDENAMIENTO CIRCULACIONES

El nuevo trazado de zanjas y parches de restauración, imposibilita el paso desmedido de visitantes a esta zona. Se propone establecer un sendero peatonal claro que pase por las dos quebradas y zona de restauración. Autos y bicicletas son desviados hacia el norte del sitio.

MICRO-PAISAJES

ASOCIACIÓN VEGETAL CUBIERTA CACTARIO

7. Copiapoa, Copiapoa cinérea

8. Copao, Eulychnia acida

9. Gatito, Cumulopuntia sphaerica,

10. Copiapoa de Philippi, Eulychnia castanea

11. Copiapoa humilis, Copiapoa humilis 12. Austrocactus spiniflorus, Austrocactus spiniflorus

13. Sandillón, Eriosyce aurata

ASOCIACIÓN VEGETAL 2 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

37. Stipa, Stipa caudata

38. Maravilla del campo, Flourensia thurifera

39. Colliguay, Colliguaja odorífera

40. Quilo, Muehlenbeckia hastulata

41. Romerillo, Baccharis linearis

17. Espino, Acacia caven

ASOCIACIÓN VEGETAL 3

LADERA SUR

54. Guayacán, Porliera chilensis (existente)

20. Maqui, Aristotelia chilensis

55. Bollén, Kageneckia oblonga

45. Malva del Cerro, Spharalcea obtusiloba

39. Colliguay, Colliguaja odorifera

18. Quillay, Quillaja saponaria (existente)

ASOCIACIÓN VEGETAL 1 QUEBRADA

14. Peumo, Cryptocarya alba (existente)

15. Boldo, Peumus boldus

18. Quillay, Quillaja saponaria (existente)

19. Culen, Psoralea glandulosa

20. Maqui, Aristotelia chilensis

24. Passiflora pinnatispula, Passiflora pinnatispula

25. Coguil, Lardizabala funaria

26. Clavel del campo, Mutisia decurrens

27. Tola blanca, Proustia pyrifolia

ASOCIACIONES VEGETALES

LADERA NORTE

Asociación Vegetal 2

38. Maravilla del Campo, Flourensia thurifera

56. Palito negro, Heliotropium stenophyllum

57. Huañil, Proustia cuneifolia

1. Chagual, Puya chilensis

39. Colliguay, Colliguaya odorifera

51. Pingo Pingo, Ephedra chilensis

Asociación Vegetal 1

1. Chagual, Puya chilensis Puya

2. Berteroniana, Puya berteroniana

3. Chagualillo, Puya venusta Puya

4. Coerulea, Puya coerulea

5. Ochagavia, Ochagavia carnea

6. Quisco, Echinopsis chiloensis

Como forma de introducir el paisaje al museo, se plantea la puesta en escena de ocho parches que exhiben diferentes micro-paisajes de precordillera del Valle Central, trasladándolos al perímetro del pabellón: ladera norte, ladera sur, quebrada y un cactario. Estos se vuelven parte de la muestra, donde además de las obras, es posible también observar y conocer el paisaje cercano y lejano.

La exposición de estos paisajes posee una componente educativa que busca acercar los diferentes ecosistemas y sus asociaciones al visitante, donde se logre apreciar un paisaje en constante cambio, generando distintas vivencias según las estaciones y etapas de crecimiento.

Catálogo

Pabellón

El pabellón se ubica en el área central del terreno, rodeado de los distintos micro-paisajes.

Se define como una sala flexible rodeada de una cubierta irregular que difumina su relación con el exterior a la vez que amplía el área habitable del sitio más allá de los metros cuadrados del programa de base.

Los distintos elementos del programa, área de administración y recepción, cafetería y sala multiuso se disponen alrededor de la sala central de exhibición manteniendo su independencia programática.

La sala de exhibición tiene una geometría ortogonal y un cielo con vigas de hormigón a la vista. El área central de estas vigas se encuentra levantada, dejando entrar la luz del oriente y el poniente permitiendo que esta interactúe a lo largo del día con las obras, marcando su volumetría y generando sombras en movimiento. El perímetro de la sala es vidriado y se puede abrir o cerrar según el clima y las necesidades programáticas del proyecto. Por su parte, el área exterior de la cubierta, con un cielo continuo de hormigón texturado, adquiere una forma más libre que determina un generoso espacio en sombra, un gran plinto para obras que se abre hacia las vistas y paisajes definidos por el proyecto.

La cubierta se sostiene por medio de distintos elementos, apoyándose sobre el volumen de la administración y recepción, la cafetería, una escalera caracol, dos muros en los extremos de la galería y cuatro pilares circulares.

En el perímetro exterior de la cubierta aprovechando su espesor, integra una serie de receptáculos de sustrato vegetal para un techo jardín con esculturas. En el interior de la sala de exhibición las vigas funcionan como un cielo técnico que alberga el sistema de iluminación artificial junto a cualquier otra instalación museográfica que sea necesaria. Los bordes de la sala despliegan cierres perimetrales para efectos de seguridad, los cuales a su vez matizan la luz nocturna de la sala transformándola en una tenue referencia en los atardeceres y noches de la precordillera.

La materialización del proyecto, íntegramente pensada en hormigón armado, con distintas terminaciones y texturas (tableado, liso, corrugado) hace alusión a la idea de vaciado, tan presente en la obra de Mario Irarrázabal.

Por su forma, el pabellón permite la continuidad del paisaje y circulación a través y sobre él. El suelo se extiende más allá del perímetro de la cubierta y se funde con el entorno y sus leyes.

ESTRATEGIAS ARQUITECTONICAS

Se define como una sala flexible rodeada de una cubierta irregular que difumina su relación con el exterior a la vez que amplía el área habitable del sitio más allá de los metros cuadrados del programa de base.

Los distintos elementos del programa, área de administración y recepción, cafetería y sala multiuso se disponen alrededor de la sala central de exhibición manteniendo independencia programática.

La cubierta se sostiene por medio de distintos elementos, apoyándose sobre el volumen de la administración y recepción, la cafetería, una escalera caracol, dos muros en los extremos de la galería y cuatro pilares circulares.

ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS

Las más de trescientas obras se reparten por el sitio, dentro de la sala del pabellón, en el espacio intermedio cubierto, en las gradas, en los exteriores, en los bordes de los parches de remediación y en la cubierta del pabellón.

Las obras se organizan sobre el territorio en una retícula que se va adaptando a las particularidades de espacios exteriores; las obras se apoyan y quedan fijas e inamovibles en cubos que funcionan como plintos o asientos, en las gradas, y en las contenciones que también hacen de banco. Los plintos, como elementos accesorios que median entre la obra y el lugar, se vuelven además mobiliario, acortando la distancia entre las obras y los espectadores, que se pueden acercar, tocarlas e interpretarlas libremente.

Museografía

Las más de trescientas obras se reparten por el sitio, dentro de la sala del pabellón, en el espacio intermedio cubierto, en las gradas, en los exteriores, en los bordes de los parches de remediación y en la cubierta del pabellón.

Como primer criterio de distribución se identificaron aquellas obras que por materialidad, tamaño, forma o mecánica deben tratarse con especial cuidado. Ubicando al interior de la sala de exhibición las obras de madera, yeso, metales bruñidos, las que poseen movimiento y las de muy pequeño formato además de una selección de obras de mayor tamaño que son representatívas del amplio catálogo de Mario Irarrázabal. Esta colección se organizó sobre plintos modular, elementos singulares que a su vez forma conjuntos, los cuales sirven de “asiento” tanto a las esculturas como a los visitantes y que pueden adoptar diversas configuraciones a través de un sistema de anclajes al suelo.

El resto de las obras se organiza sobre el territorio en una rebcula que se va adaptando a las particularidades de los espacios exteriores; trazado, orientación, topograda y vegetación. El tamaño, la proporción y el modo de posarse sobre la base de cada una de las esculturas son las cualidades consideradas para poder clasificarlas y establecer afinidades entre ellas, la arquitectura y el paisaje.

De este modo, proponemos ubicar en los pasillos cubiertos las obras de tamaño y proporción similar a un humano, como un visitante mas que habita entre los diferentes programas; en la plaza oriente se disponen las obras que sobre una base laminar (en su mayoría manos) potenciando las sombras arrojadas en la explanada; en la plaza de acceso se disponen las obras de base maciza, acompañando el recorrido de ingreso. Se trata por ahora de criterios generales, ya que entendemos que la disposición final de la escultura deberá definirse precisamente el desarrollo del proyecto.

Por último, privilegiamos en los exteriores la relación directa entre las obras, la arquitectura y el paisaje: las obras se apoyan y quedan fijas e inamovibles en cubos que funcionan como plintos o asientos, en las gradas, y en las contenciones que también hacen de banco. Los plintos, como elementos accesorios que median entre la obra y el lugar, se vuelven además mobiliario, acortando la distancia entre las obras y los espectadores, que se pueden acercar, tocarlas e interpretarlas libremente.