La pandemia, el teletrabajo y el auge de la vida rural

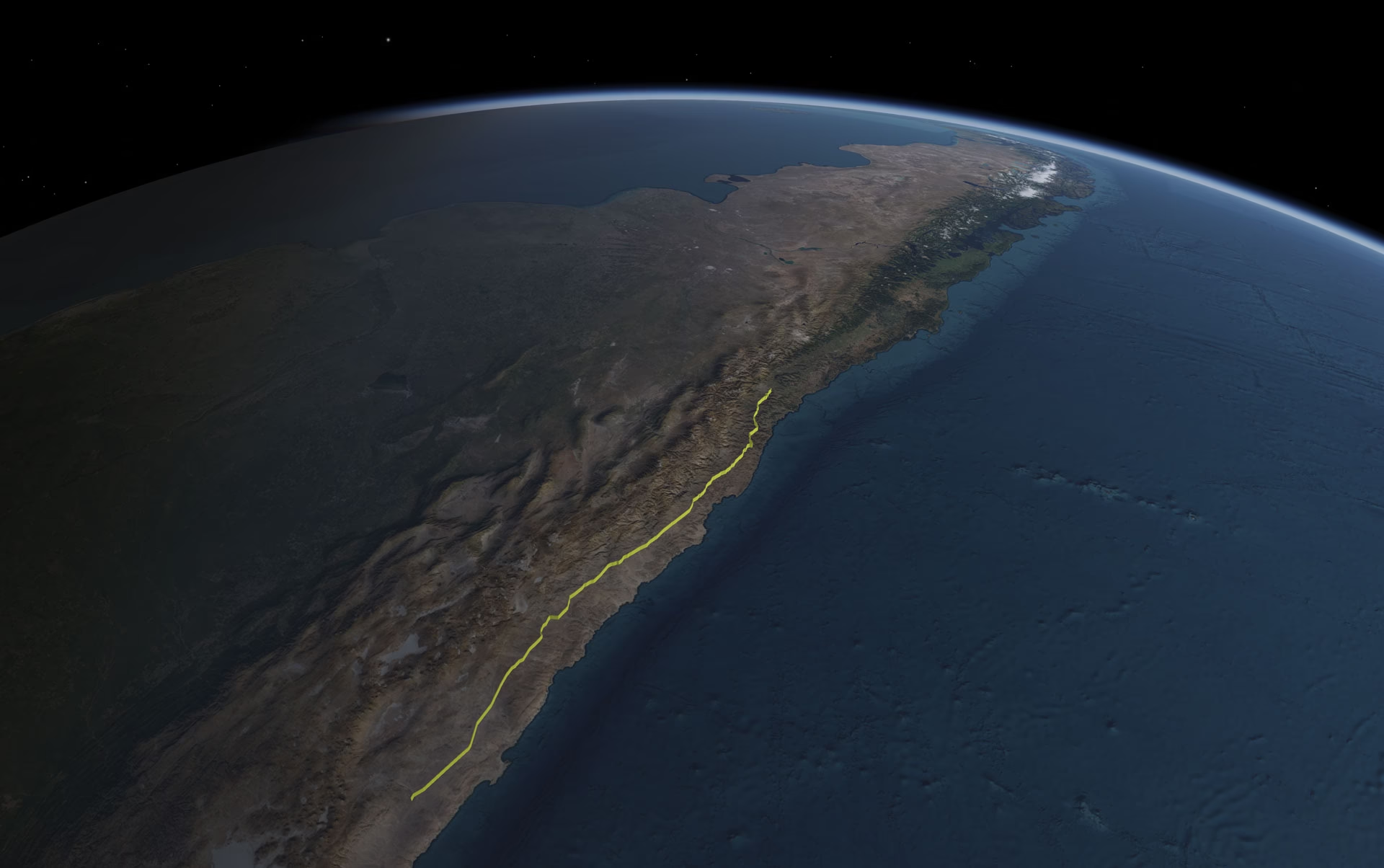

El mercado inmobiliario rural en Chile está experimentando una transformación impulsada por un creciente interés en vivir fuera de las ciudades, un fenómeno acelerado por la pandemia y la masificación del teletrabajo. Esto ha reconfigurado la demanda, llevándola hacia propiedades que combinan el anhelo de un estilo de vida campestre con la seguridad de una inversión sólida y la búsqueda de más tranquilidad, salud mental y conexión con la naturaleza.

Este auge no es un fenómeno aislado. Un estudio exploratorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de 2022 identificó más de 5,800 conjuntos de predios rústicos a nivel nacional, que abarcan una superficie de más de 236,000 hectáreas, lo que equivale a casi el 30% del área de los límites urbanos del país. Esta migración hacia el campo es un reflejo de cómo los cambios sociales y tecnológicos han reordenado el territorio, movilizando a los compradores hacia una vida rural en busca de un nuevo equilibrio.

Es crucial, sin embargo, diferenciar entre los distintos actores de este mercado. Un segmento importante de las subdivisiones rurales se ha desarrollado con un enfoque puramente especulativo, donde la tierra se utiliza como un mero instrumento financiero, sin una intención real de desarrollo o de mantener su vocación productiva. En estos casos, los terrenos son comprados para ser mantenidos por años y luego vendidos con una alta plusvalía. Este texto no se centrará en aquellos proyectos que utilizan el suelo únicamente para la especulación. En su lugar, se concentrará en las propuestas que buscan ofrecer un modelo de vida sostenible y viable, promoviendo un desarrollo más consciente y planificado que concilie la demanda habitacional con la preservación del patrimonio agrícola y natural.

La pugna histórica entre la ciudad y el campo

El resurgimiento de la ruralidad ha generado una tensión fundamental entre dos modelos de vida y uso del suelo. Históricamente, Chile experimentó una migración masiva del campo a la ciudad, pero esta tendencia en la actualidad está en cuestión. Hoy, un 75% de los chilenos declara querer vivir en una zona rural. Este “ruralismo aspiracional” es una reacción a las externalidades de la vida urbana, como el estrés, el alto costo de vida, la congestión y la contaminación.

Sin embargo, esta migración está creando una sociedad rural de dos clases. Por un lado, están los nuevos habitantes que buscan un estilo de vida ideal, y por otro, la población rural preexistente, que a menudo carece de servicios básicos y ve cómo la infraestructura existente se sobrecarga y los precios del suelo aumentan. El desafío central es cómo conciliar la libertad individual de vivir en el campo con la necesidad colectiva de proteger el medio ambiente, los suelos agrícolas y la equidad social.

El auge de los loteos y el desafío de la regulación

El marco legal vigente, principalmente el Decreto Ley N° 3.516 de 1980, permite la subdivisión de “predios rústicos” de aptitud agrícola, ganadera o forestal en lotes de no menos de 0,5 hectáreas, siempre y cuando mantengan su destino original. La interpretación laxa de esta ley ha sido la causa principal de los problemas actuales, permitiendo que se desarrollen proyectos de carácter residencial sin la debida planificación. Esto ha llevado a la proliferación de “loteos irregulares” que carecen de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, luz o caminos adecuados. Estos loteos generan “guetos rurales” y problemas de contaminación. La falta de herramientas idóneas y la toma de decisiones fragmentada entre instituciones como el Ministerio de Vivienda, el SAG y los municipios han exacerbado este problema. Ante esto, se ha propuesto un nuevo proyecto de ley que busca diferenciar las subdivisiones con fines silvoagropecuarios de las que tienen un uso preferentemente habitacional, otorgando mayor seguridad a quienes buscan vivir fuera de la ciudad de manera formal y ordenada.

La propuesta de ley para la creación de los Conjuntos Residenciales Rurales (Boletín N° 17.006-01) no es aún una ley, sino un proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, tras ser ingresado el 30 de julio de 2024. Su objetivo es abordar la falta de regulación que ha permitido la proliferación de loteos irregulares, distinguiendo entre las subdivisiones con fines silvoagropecuarios y aquellas con un propósito preferentemente habitacional. El proyecto de ley formaliza el desarrollo habitacional en el campo al crear la figura de los Conjuntos Residenciales Rurales, que estarán sujetos a regulaciones adicionales si superan las 4 hectáreas o incluyen más de 6 lotes. Entre las nuevas exigencias para estos proyectos se incluyen la provisión de sistemas formales de agua, alcantarillado, electricidad y recolección de residuos, así como acceso a caminos públicos, medidas de prevención de incendios y normas de convivencia. A su vez, se mantendrá la superficie mínima de 0,5 hectáreas, pero con un requisito clave: una parte del terreno deberá destinarse a actividades silvoagropecuarias o de conservación ambiental.

Sin embargo, a la espera de que las autoridades sean capaces de gestionar y coordinar una normativa coherente que otorgue seguridad, protección y, al mismo tiempo, libertad, el mercado -como siempre- se ha adelantado a la ley, desarrollando ágilmente propuestas y modelos que -para bien o para mal- plantean nuevos escenarios y desafíos.

El Plan Maestro como instrumento de planificación

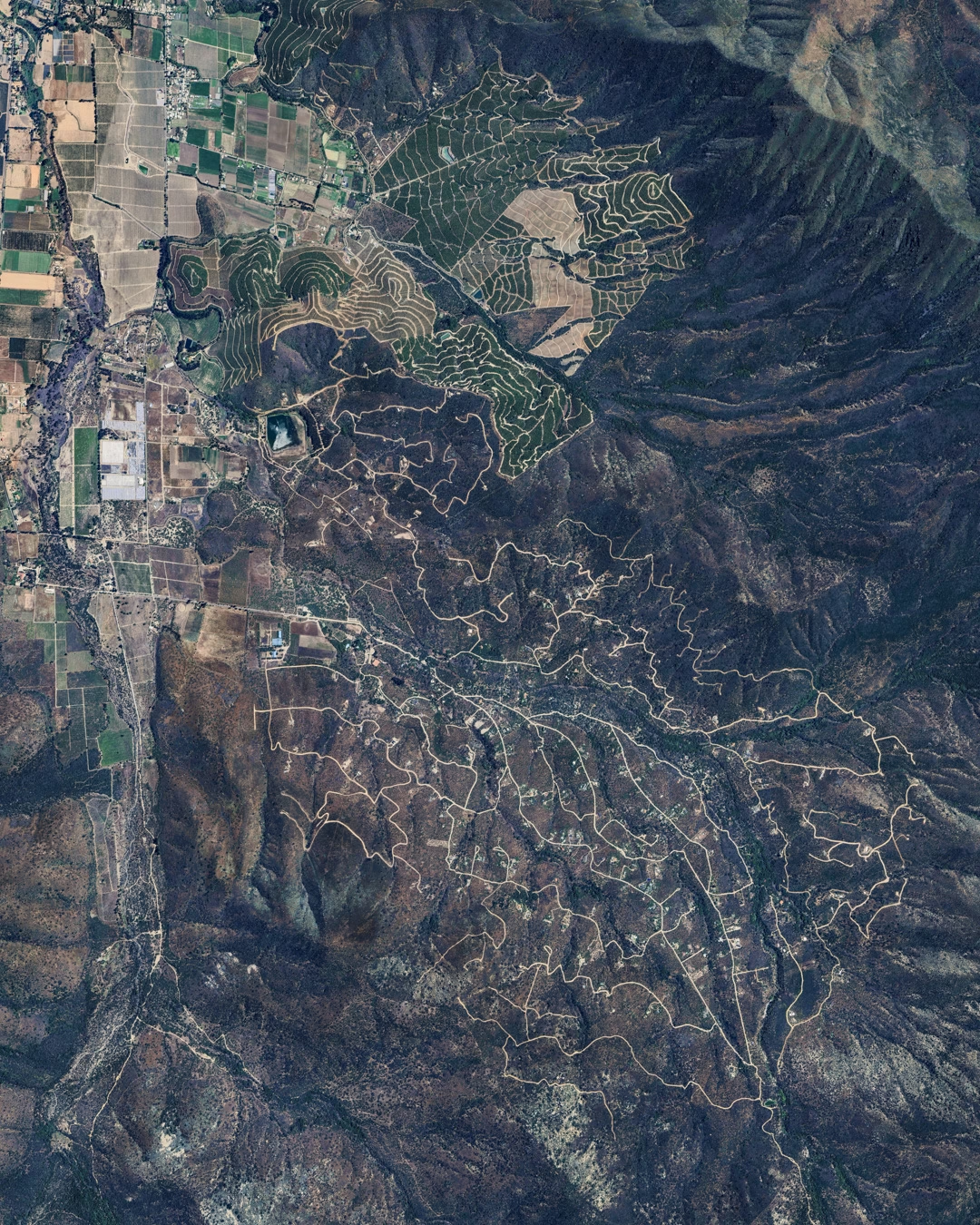

La subdivisión tradicional de terrenos ya no es un modelo de negocio sostenible. La expansión rural sin planificación tiene altos costos sociales y ambientales, provocando la pérdida de suelos agrícolas de alta calidad, la fragmentación de ecosistemas y la sobrecarga de la infraestructura. En este contexto, el desarrollo de un plan maestro se ha vuelto un imperativo para los proyectos que buscan viabilidad a largo plazo.

Un plan maestro es un instrumento flexible y estratégico que articula diversas acciones para el desarrollo de un territorio a largo plazo. En el ámbito rural, debe mitigar los riesgos de incendio, proteger los suelos agrícolas y asegurar la provisión de servicios básicos. La planificación es la herramienta esencial para gestionar la pugna entre los intereses privados y los intereses públicos, permitiendo equilibrar la competitividad económica con la sostenibilidad ambiental y la inclusión social.

La Arquitectura del paisaje como infraestructura verde y valor agregado

La Arquitectura del Paisaje, por su parte, va mucho más allá de lo estético. Se ha convertido en un componente crucial de la planificación que se conoce como infraestructura verde. Este sistema es un conjunto de espacios naturales y seminaturales que, a través de una planificación estratégica, proporciona una variedad de servicios al medioambiente y a la población de manera simultánea. Estos servicios incluyen la mitigación de inundaciones, la mejora de la capacidad del suelo para retener agua, la purificación del aire y el fomento de la biodiversidad.

La integración del paisaje y la infraestructura común en el diseño de un proyecto, como caminos interiores de buena calidad, acceso a servicios básicos y amenidades comunitarias, se ha convertido en un elemento clave para agregar valor a un desarrollo, yendo más allá de la simple división de la tierra. La presencia de infraestructura verde y la integración del paisaje aumenta la plusvalía del proyecto y la calidad de vida de sus habitantes, ofreciendo una solución que conjuga las necesidades de los compradores con la responsabilidad ambiental.

Reconciliando lo urbano y lo rural

Modelos que concilian usos

Para superar la pugna entre los usos urbanos y rurales del suelo, han surgido modelos de negocio que buscan un desarrollo más responsable, conciliando la demanda de vivienda con la necesidad de preservar el entorno natural.

El mercado actual ha desarrollado propuestas de valor que se diferencian por la incorporación de amenidades, servicios y un enfoque en la sostenibilidad. Las ofertas van desde la infraestructura básica habilitante hasta amenidades de lujo que replican la comodidad urbana. Además de la plusvalía del suelo, los compradores valoran la tranquilidad, la seguridad y la conexión con la naturaleza.

Dos modelos de negocio destacan por su intento de conciliar estos intereses: El Modelo Agro-Residencial y El Modelo de Conservación. El Modelo Agro-Residencial por una parte, busca integrar la actividad agrícola con el uso residencial. Un desarrollador puede, por ejemplo, destinar una porción de las parcelas al cultivo y gestionar la producción a través de una cooperativa con los propietarios, quienes pueden obtener un retorno económico de esa producción sin la necesidad de gestionarla directamente. Este enfoque se presenta como una forma de mantener la vocación productiva de la tierra mientras se satisface la demanda residencial, ofreciendo una propuesta de valor que combina un estilo de vida en el campo con un retorno pasivo de la inversión.

El Modelo de Conservación busca utilizar herramientas legales como el Derecho Real de Conservación (DRC) para proteger el patrimonio ambiental de predios privados. Sin embargo, su aplicación en el mercado ha generado críticas, ya que, en algunos casos, se utiliza más como una estrategia de marketing que como un compromiso genuino de conservación. Las críticas señalan la falta de criterios ecológicos para la subdivisión, el riesgo de conflictos de interés cuando el desarrollador también es el titular del derecho, y la ausencia de estándares que regulen la superficie destinada a la conservación. No obstante, modelos de conservación genuinos, especialmente aquellos financiados por el turismo, demuestran que es posible alinear los objetivos financieros con los valores ambientales, generando ingresos que financian actividades de reforestación o monitoreo de fauna, como ocurre en otros países.

Conclusiones

La expansión rural en Chile es un fenómeno complejo que evidencia una desconexión entre el desarrollo espontáneo y la planificación territorial. La libre subdivisión de predios rústicos, habilitada por una ley obsoleta, ha generado externalidades negativas significativas, como la pérdida de suelo agrícola, la ocupación de zonas de riesgo y la degradación de ecosistemas.

El mercado, a su vez, ha respondido con propuestas que buscan conciliar los intereses de los compradores con la necesidad de un desarrollo más ordenado. La adopción de un plan maestro y un proyecto de paisaje, más allá de la mera subdivisión, son herramientas clave para que los desarrolladores superen los riesgos de la informalidad y generen valor a largo plazo.

Para que este crecimiento sea sostenible, se requiere una visión estratégica que integre a los actores públicos y privados. La reforma legislativa que propone formalizar los Conjuntos Residenciales Rurales puede ser un paso fundamental para guiar la inversión. A su vez, los desarrolladores deben adoptar modelos de negocio, como el agro-residencial o el de conservación, que demuestren un compromiso real con la planificación, el paisaje y la sostenibilidad, para ofrecer a los inversionistas un producto seguro, rentable y responsable con el territorio.

Referencias

Universidad San Sebastián. (2024). Encuesta Chile nos Habla: 3 de cada 4 chilenos quiere vivir en una zona rural. Recuperado de https://www.uss.cl/noticias/encuesta-chile-nos-habla-zona-rural/

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). (2024). El impacto de las parcelas de agrado en Chile. Antecedentes para la discusión. Recuperado de https://centrodeestudios.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2024/10/El-impacto-de-las-parcelas-de-agrado-en-Chile_Minvu-2024.pdf

Ciper Chile. (2022). Parcelas de agrado: el agrado de pocos a costa de muchos. Recuperado de https://www.ciperchile.cl/2022/05/12/parcelas-de-agrado-el-agrado-de-pocos-a-costa-de-muchos/

Naciones Unidas. Las personas mayores rurales chilenas. Recuperado de https://chile.un.org/sites/default/files/2021-12/NS-07-Comunidades-y-entornos-rurales-en-Chile.pdf

L&D. (2024). PROYECTO DE LEY DE PARCELACIONES: LA NECESIDAD DE UNA MIRADA INTEGRAL. Recuperado de https://lyd.org/wp-content/uploads/2024/09/TP-1656-PARCELACIONES.pdf

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN). Uso del suelo en el área rural. Recuperado de https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32383/1/BCN__Uso_del_suelo_en_el_area_rural__DEFINITIVO%20Corregido.pdf

Camara. Proyecto de ley. Recuperado de https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=15439&prmTIPO=INICIATIVA

Minvu. Protección del Territorio y la Vida Rural. Recuperado de https://www.minvu.gob.cl/proteccion-del-territorio-y-la-vida-rural/

Universidad de Chile. (s.f.). Revista de Arquitectura. Recuperado de https://dearquitectura.uchile.cl/index.php/RA/article/download/28300/29995/95877

Plan Maestro. (2008). Plan Maestro Agrícola Quilín. Recuperado de https://plan-maestro.cl/plan-maestro-agricola-quilin/

Pérez, E. Planificación en territorios rurales. Universidad Nacional de Cuyo. Recuperado de https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3459/perezproyeccion6.pdf

Terram. Parcelaciones: una amenaza a la biodiversidad y corredores verdes naturales en la región. Recuperado de https://www.terram.cl/parcelaciones-una-amenaza-a-la-biodiversidad-y-corredores-verdes-naturales-en-la-region/

Universidad de Chile. Seguimiento IPT. Recuperado de http://seguimientoipt.minvu.cl/

Observatorio de Ciudades UC. Paisajismo y infraestructura común proyectos rurales Chile. Recuperado de https://observatoriodeciudades.com/blog-infraestructura-verde-chile/

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (s.f.). Informe del estado del medio ambiente / Capítulo 6 / Infraestructura Verde Urbana. Recuperado de https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/04/9-infraestructura-verde-urbana.pdf

Cooperativa Agrícola. (s.f.). Productividad y tecnologías. Recuperado de https://cooprav.com/productividad-y-tecnologias/

Ecija. (2022). Chile: ¿Qué es el Derecho Real de Conservación Medioambiental? Recuperado de https://www.ecija.com/actualidad-insights/chile-que-es-el-derecho-real-de-conservacion-medioambiental/

Fima. (2023). Macro-loteos de conservación. Recuperado de https://www.fima.cl/2023/03/01/macro-loteos-de-conservacion/

Fitzroy. (2024). Parcelas en zonas protegidas: oportunidades de conservación y turismo. Recuperado de https://fitzroy.cl/blog-parcelas-en-zonas-protegidas-oportunidades-de-conservacion-y-turismo/